專訪vivo首席天線專家黃奐衢博士 暢談5G天線與微波技術(shù)發(fā)展趨勢

中國5G技術(shù)研發(fā)試驗在政府的領(lǐng)導(dǎo)下,依托國家科技重大專項,由IMT-2020(5G)推進(jìn)組負(fù)責(zé),正在積極實施。在5G如火如荼進(jìn)行的今天,微波射頻網(wǎng)很榮幸地邀請到vivo首席天線專家黃奐衢博士,為我們進(jìn)行5G天線與微波等相關(guān)領(lǐng)域的答疑解惑。

微波射頻網(wǎng)在此對vivo公司及黃奐衢博士的支持表示衷心的感謝,黃博士深入淺出的講解為我們帶來了一場專業(yè)、生動、清晰和深刻的5G天線、微波及材料知識的洗禮,讓在場嘉賓受益匪淺,相信也能為我們微波射頻網(wǎng)的各位朋友帶來新的觀點與啟發(fā)。

此次vivo 黃奐衢博士的專訪活動邀請東莞市龍誼電子科技有限公司研發(fā)總監(jiān)Miranda 主持訪問。

vivo首席天線專家 黃奐衢 博士(左)、龍誼電子研發(fā)總監(jiān)Miranda (中), 微波射頻網(wǎng)主編Henry (右)

專家簡介

| 姓名: | 黃奐衢 |  |

|

| 公司: | vivo | ||

| 職務(wù): | 首席天線專家 |

個人簡介

臺灣大學(xué)電信工程研究所電波組(天線設(shè)計領(lǐng)域) 博士,曾于美國加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA) 進(jìn)行博士研究,現(xiàn)為國際IEEE天線學(xué)術(shù)期刊(AWPL) 審稿委員。迄今從事高端智能手機(jī)及平板天線研發(fā)與設(shè)計約12年,曾任職多家全球智能手機(jī)領(lǐng)先企業(yè),如: HTC/ Nokia/ Huawei/ Apple 等,目前有約35篇的海內(nèi)外(美國/ 歐洲/ 日本/ 德國/ 臺灣/ 大陸) 的天線專利、63次的公司內(nèi)外培訓(xùn)與演講,與11篇IEEE的天線研究文章。目前服務(wù)于vivo,擔(dān)任首席天線專家,負(fù)責(zé)前沿天線技術(shù)的研究與開發(fā)。此外,亦為中華區(qū)兩岸三地第1位美國項目管理學(xué)會(PMI) 的7證獲證者(PMP/ PgMP/ PfMP/ ACP/ PBA/ RMP/ SP)。

公司簡介

vivo 為一國際知名的智能手機(jī)品牌公司,總部位于廣東省東莞市。vivo一直秉持著“敢于追求極致,持續(xù)創(chuàng)造驚喜” 的精神提供給消費者優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù),與用戶、與市場、與世界一起成長及茁壯,往“成為更健康、更長久的世界一流企業(yè)”穩(wěn)健而堅定地邁進(jìn)。vivo至今(2017年8月) 全球擁有7個研發(fā)基地、4個制造基地,而在中國大陸設(shè)有25萬個線下銷售與售后網(wǎng)點,及超過7630個線下品牌門店。vivo的產(chǎn)品優(yōu)勢包含卓越外觀、極致拍照、頂級Hi-Fi,與優(yōu)秀體驗。2016年銷售智能手機(jī)約8000萬臺,位列全球第五。

Miranda:今天很榮幸能夠采訪到vivo首席天線專家黃奐衢博士,大家對于5G的來臨有很多的疑問,希望能得到我們業(yè)界資深專家的解答,但由于時間關(guān)系,我們挑選了幾個熱門且具代表性的問題,請黃博士來為我們講解答疑。

今天的第1個問題是:面對更高頻率、更高集成度、更寬帶寬時,應(yīng)注意哪些PCB板材指標(biāo)?此問題來自材料廠商。

黃博士:在進(jìn)入問題回答前,個人首先要感謝微波射頻網(wǎng)的盛情邀請,及微波射頻網(wǎng)網(wǎng)友們的踴躍提問,同時感謝龍誼電子研發(fā)總監(jiān)Miranda的專訪主持,微波射頻網(wǎng)主編Henry的記錄采編,以及抽空參加現(xiàn)場專訪的朋友們。個人抱持拋磚引玉,希望與廣大的師長、先進(jìn)、專家、同行,與朋友們進(jìn)行交流學(xué)習(xí)、提攜共進(jìn),誠盼不吝指導(dǎo)與指正,謝謝!

OK,讓我們開始今天的第一個問題回復(fù):

板材指標(biāo)一般可概分為電氣性(electrical)、結(jié)構(gòu)性(mechanical)與化學(xué)性(chemical)三類,三者間有交互影響,在此不做細(xì)部展開,今日主要著重以電氣性指標(biāo)進(jìn)行分析與考量。

首先,對原問題的敘述進(jìn)行解構(gòu),而以下的分析是基于物理上相對的比較,故比較的結(jié)果未必會直接造成工程應(yīng)用上的顯性或立即的問題:

(1) 更高頻率,基本隱含著對損耗值,包含介質(zhì)損耗(dielectric loss)與導(dǎo)體損耗(conductor loss;或稱歐姆損耗,ohmic loss),更敏感、(值)更低的需求,故板材的Df (dissipation factor)需更低,且走線(trace)的銅表面的粗糙度(roughness)也需更小,以減少因更明顯的趨膚效應(yīng)(skin effect)造成電阻值(conductor loss)的加大,且走線的側(cè)蝕(under cut or side etching)現(xiàn)象也需更加管控,以減小因截面積變小而使得電阻值(conductor loss)的上升。

(2) 而更高集成度,在電氣性能上往往隱含著Dk (dielectric constant) 上升的需求,因在阻抗維持且層厚相同下,線寬可變較窄,故集成度可提升,然而,當(dāng)材料Dk上升時,也會因線寬降低將帶來電阻(conductor loss)的上升,從而帶來能量傳遞的損耗與熱(thermal)的影響。另外,若將天線設(shè)計于板材之上,更高的Dk值,雖可有助減小天線尺寸,但也隱含著更強(qiáng)的電場束縛力,即更高的寄生電容性,故往往需更厚的縱向的垂直凈空高度(若天線下方有鋪地層或?qū)щ娊Y(jié)構(gòu))甚至是橫向的水平凈空距離(若天線同或臨近平面附近有鋪地層或?qū)щ娊Y(jié)構(gòu))。因此,板材Dk參數(shù)選擇不能一概而論,需全局性的權(quán)衡與取舍;當(dāng)然,高集成度除了前述的電氣指標(biāo)外,也與板材制程的能力有關(guān),如最小線寬、最小線距,與線邊緣的平整度。此外,高集成度時對板材往往需求有更優(yōu)的導(dǎo)熱性(thermal conductivity)與更高的熱穩(wěn)定性(thermal stability) (因為元器件擺放與走線都更為靠近了,故單位板材所承受的熱量將較以往為高),如板材熱的膨脹系數(shù)(thermal-expansion coefficient)與 Dk及Df對溫度的響應(yīng)曲線等,此是因熱膨脹會造成板材(垂直與水平)與走線物理尺寸的變化,進(jìn)而造成阻抗的變化,而影響帶寬;而Dk及Df 對溫度的響應(yīng)變化,也會造成阻抗與損耗的變化,進(jìn)而同樣地影響帶寬與能量的傳遞。

(3) 至于更寬帶寬,則一般是隱含了Dk與Df對頻率相關(guān)性(frequency-dependency)減低的需求。此外,同前述之理,Dk若升高則寄生電容性也隨之升高,亦即在其他條件若相同下,Q值便會上升,以至于若將天線設(shè)計在板上,其他條件若相同下,天線的帶寬將會變窄。且如第(2)點所述,板材熱膨脹與Dk及Df 對溫度的響應(yīng)變化也會對帶寬有所影響。

而除以上較為直觀的特性以外,尚有一點需特別注意,即當(dāng)Dk不變時而傳播的頻率升高時,板層的物理厚度雖不變,但等效電氣距離是變大的,故板材越容易在高頻時產(chǎn)生導(dǎo)波效應(yīng)(如光纖導(dǎo)波的原理),形成表面波(surface wave),而增大能量的不必要耗散。而減低板層間的物理厚度,則往往可減少表面波引起的能量損耗,但在同樣Dk與阻抗控制下,走線寬度會因而變小,故電阻值(conductor loss)又會提升,造成能量損耗的加大,故這兩者間的拉扯,同樣地,需做權(quán)衡與取舍(但一般而言,因?qū)雍褡儽∈咕€寬減小而造成電阻上升的能量損耗常會高于使層厚變薄而減低表面波的引起的損耗)。

Miranda:非常謝謝黃博士系統(tǒng)、清晰,與關(guān)聯(lián)性的分析及講解!而第2個問題是:5G有那么多要求,手機(jī)天線還是現(xiàn)在這些個天線么?會遇到哪些瓶頸?此問題來自天線廠商。

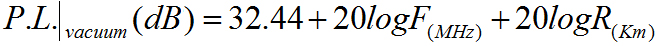

黃博士:天線技術(shù)是實現(xiàn)與承接無線通信場景與需求的工具與方法,故先從場景與需求層面進(jìn)行分解會更容易且清晰了解此問題的方向。根據(jù)國際電信聯(lián)盟ITU (International Telecomm Union) 5G的主要應(yīng)用場景,如下圖1所示,可分為:增強(qiáng)移動寬帶(eMBB)、海量機(jī)器式通信(mMTC),與超高可靠性低時延通信(uRLLC),而中國的IMT-2020 5G推進(jìn)組又將增強(qiáng)移動寬帶(eMBB)此場景又細(xì)分為連續(xù)廣域覆蓋與熱點高容量此兩子場景。而高速移動無線傳輸屬于eMBB的范疇,物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things, IoT)為mMTC的范疇,而車聯(lián)網(wǎng)(V2X)則是uRLLC的范疇。

<圖1>:ITU的5G三大場景

而5G的技術(shù)需求指標(biāo),ITU將之分為八大維度,即:峰值速率/用戶體驗速率/頻譜效率/網(wǎng)絡(luò)能效/移動性/區(qū)域流量/連接數(shù)密度/時延。而若要簡單快速地認(rèn)識5G的基本技術(shù)需求,對應(yīng)到前述的三大場景基本就是:傳輸速率 ≥1 Gbps、每平方公里的機(jī)器連接數(shù) ≥100 萬個,與時延 ≤1 ms (與可靠性 ≥99.999%)。

5G的頻段分布基本以6 GHz為界,低于6 GHz的5G低頻段一般稱為sub-6 GHz頻段,而高于6 GHz的5G高頻段則常稱為毫米波(mm-Wave)段。而毫米波段的主要應(yīng)用場景為上述eMBB中的熱點高容量此子場景,而其他前述的場景基本是運用sub-6 GHz的頻段。

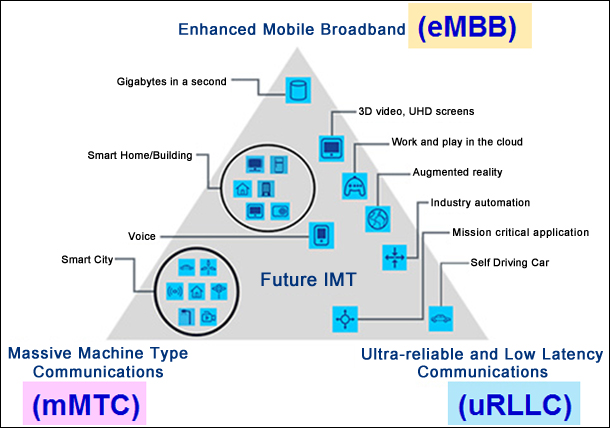

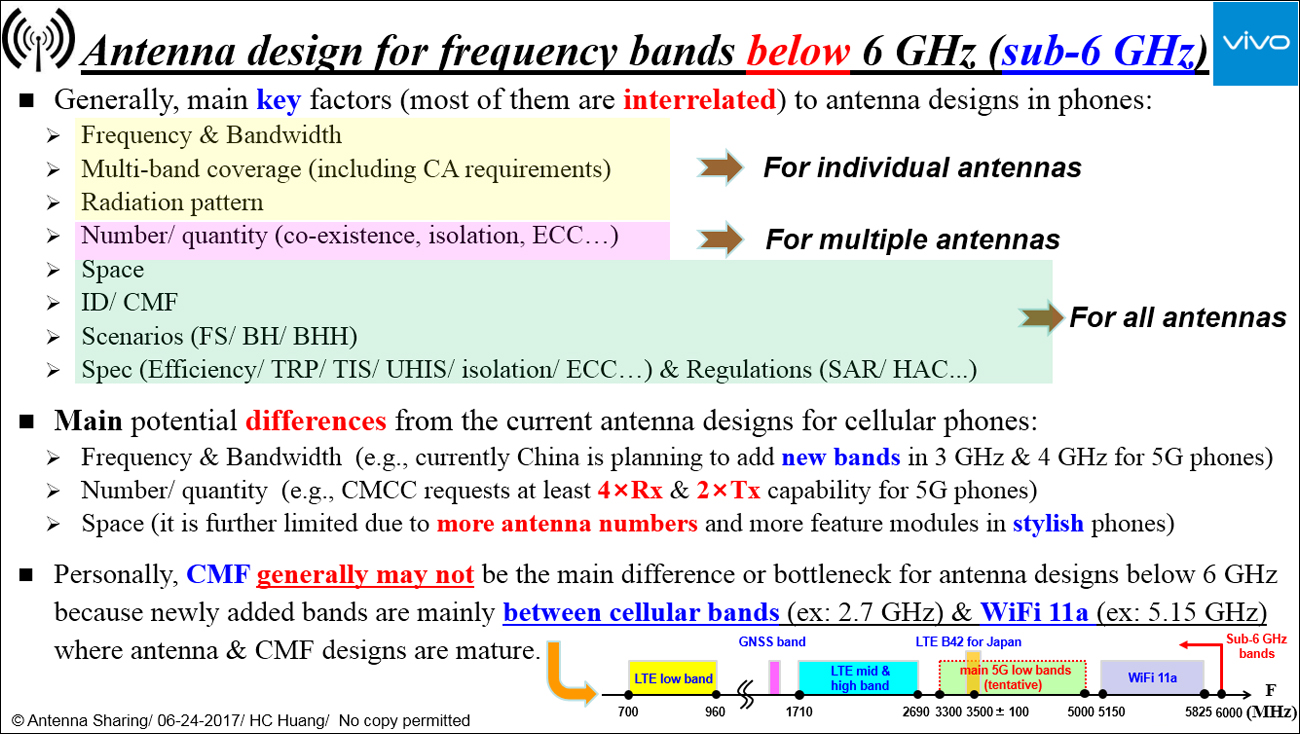

首先對于5G低頻的sub-6 GHz的頻段而言(此些新頻段主要多是分布在3 GHz與4 GHz上),此頻段的手機(jī)天線設(shè)計與現(xiàn)今的天線在大概念與方向上并無明顯差異,此頻段的在5G時代主要面臨的是因應(yīng)更顯著的MIMO需求下(如CMCC目前要求的至少4收2發(fā),而未來希望是8收4發(fā))天線數(shù)量增多時所帶來隔離度(isolation)、封包相關(guān)性(Envelope Correlation Coefficient, ECC)、互擾/共存(co-existence),與天線效率(antenna efficiency)的問題,故此時更為關(guān)注的是系統(tǒng)架構(gòu)與堆疊布局上的優(yōu)化。

其實,我們可進(jìn)一步地回顧與展望各移動通信世代下的天線設(shè)計演進(jìn),從1G (第一代移動通信)到現(xiàn)今到4G (第四代移動通信),如個人今年(2017年) 6月在深圳的一5G手機(jī)技術(shù)論壇上演說材料的附圖所示(請見下方圖2),個人淺見認(rèn)為基本上主要是“量的增長”,如:頻段數(shù)的增加與天線數(shù)的增加,但底層本質(zhì)上與大戰(zhàn)略層面上并無太大的改變,主要是戰(zhàn)術(shù)層級上的架構(gòu)堆疊與設(shè)計技巧的精進(jìn)與優(yōu)化,而5G的低頻段,即sub-6 GHz頻段也是延續(xù)這個“量的增長”的方向。

而對于5G高頻的毫米波段而言,根據(jù)下方Friis Transmission Equation,在相同的收發(fā)距離R下,當(dāng)頻率F越高,則路徑損耗P.L. (path loss)便越大,亦即在同樣的收發(fā)設(shè)備性能下,高頻信號的無線傳播距離會較短。若加上空氣中的水氣與氧氣,則信號的無線傳播距離會更進(jìn)一步減短。

然而根據(jù)Shannon’s Theory, 當(dāng)頻率提高而致的更大帶寬可造成更高的信道容量,而使得傳輸速率更快,故如前述的,毫米波段基本是主要應(yīng)用于eMBB段熱點高容量的場景。亦即,毫米波帶來的高路損在高速無線傳輸?shù)男枨笙拢臼请y以回避的硬傷。而為了減低或克服這高頻而致的高路損,以維持可接受的通信品質(zhì),主要的對策可解構(gòu)為如下三個可能的方向:

(1) 在軟件的協(xié)議層級:優(yōu)化或使用新的通信協(xié)議(或編碼),以增高解調(diào)的能力與機(jī)率﹔

(2) 在硬件的電路層級:提高整個電路(如收發(fā)電路)的性能與降低電路的路損,以達(dá)到較大的發(fā)射功率、較優(yōu)的接收靈敏度,與較佳的解調(diào)能力﹔

(3) 在硬件的天線層級:形成較高增益的天線,以克服上述的高路損,維持可解調(diào)的接收功率。

在上述主要的三個可能方向下,設(shè)計高增益的天線,基本是相對較直接易行且同時較具明顯提升的方法,且在為了提升傳輸速率而升高工作頻率下,同時也會使得天線尺寸的縮小。而在天線效率相近下,高增益便隱含著高方向性(directivity),亦即較窄的主波束寬(beamwidth),即較窄的無線通信覆蓋范圍(coverage)。然而,在無線終端設(shè)備的移動通信應(yīng)用需求下,狹窄的無線通信覆蓋范圍,往往無法達(dá)到好的用戶體驗,故在高增益的前提下,尚必須輔以波束掃描(beam scanning)或波束賦形(beam forming)的技術(shù),以達(dá)到在覆蓋范圍與通信距離上兩者都有較好的用戶無線體驗。而此毫米波段的波束掃描或波束賦形的天線陣列,在設(shè)計概念與方向上相較以往或現(xiàn)今的手機(jī)天線設(shè)計,則是為“質(zhì)的跳躍”,也就是從個別的天線設(shè)計,轉(zhuǎn)變?yōu)樘炀€陣列的設(shè)計,并且是具有波束掃描或波束賦形能力的天線陣列,故個人在上述演講的材料附圖中(請見下方圖2)也進(jìn)行了相關(guān)的圖示說明。

<圖2>:各移動通信世代手機(jī)天線設(shè)計演進(jìn)的回顧與展望

要達(dá)到上述功能的天線設(shè)計方法有不只一種,但目前在應(yīng)用在手機(jī)內(nèi)較為看好(promising)且相對成熟的方法主要是相控天線陣列(phased antenna array)。

而目前主要的相控陣中天線與射頻芯片/模塊的架構(gòu)基本可分為三種:

(1) 外部式(external),或稱AoB (Antenna on Board), 即天線與射頻芯片/模塊為獨立兩部分,設(shè)計與布局的主要方向與思維與現(xiàn)今類似。

(2) 封裝式(packaged), 或稱AiP (Antenna in Package), 即天線與射頻芯片在同一封裝內(nèi)。而IEEE Fellow陳志寧教授有相關(guān)專利(如:US 7,504,721 B2與US 2006/ 0276157 A1) 在此種架構(gòu)上。

(3) 模組式(modularized), 即射頻芯片/模塊與天線陣列原各為一模塊,但經(jīng)由相關(guān)的焊接工藝,新結(jié)合成為一射頻天線模組。

當(dāng)然,上述三種架構(gòu)形式各有其各自適用的場合與在不同維度下(如:布局的靈活性、調(diào)試自由度與所需時間(lead time)、空間體積的占據(jù)度、性能、穩(wěn)定性,與成本等)的長短處,今天因時間關(guān)系,不進(jìn)一步做展開與對比。

而應(yīng)用于手機(jī)上的毫米波天線陣列除了在硬件的設(shè)計外,因其需具有前述波束掃描或波束賦形的能力,故軟件算法(algorithm)的優(yōu)劣也對性能的良窳扮演了相當(dāng)重要對影響角色。同樣地,如個人在今年6月的5G手機(jī)技術(shù)論壇上演說材料的另一附圖示意(請見下方圖3),進(jìn)一步回顧與展望各個移動通信世代下(橫軸)手機(jī)天線設(shè)計所包含的硬件與軟件的貢獻(xiàn)百分比(縱軸),個人淺見認(rèn)為在1G到3G世代,一般的手機(jī)天線設(shè)計基本不涉及軟件層面,故此些世代時軟件對于手機(jī)天線設(shè)計的貢獻(xiàn)基本為0%;然而,進(jìn)入到4G時代,因新興的頻段數(shù)大幅增多,且低頻段繼續(xù)往下延伸,如新覆蓋到B20、B28、B13、B17與,B12等頻段,故在手機(jī)有限的空間下,往往需借由可電調(diào)諧的器件輔助天線的諧振調(diào)整,以達(dá)相對有效率的輻射,而此時,硬件(天線設(shè)計師)與軟件便需在此些可電調(diào)諧的器件上進(jìn)行正確且同步響應(yīng)的協(xié)作,而這協(xié)作成果便往往成為無線性能高低甚至pass/ fail的重要因素,但此時軟件的角色尚只是支持與配合硬件人員(如天線設(shè)計師)的要求,達(dá)到正確且同步的響應(yīng),即在4G時代,天線設(shè)計還是以硬件人員為主導(dǎo),軟件屬于支持與配合的角色。但進(jìn)入5G毫米波世代時,如前所述,軟件算法的優(yōu)劣對毫米波天線陣列的最終無線性能有關(guān)鍵與顯著的影響,亦即軟件不再停留在只是支持或配合硬件設(shè)計的從屬角色,而甚至轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂兄鲗?dǎo)權(quán)的地位,故此時軟件的貢獻(xiàn)百分比再次明顯提升,甚至接近或超越硬件的貢獻(xiàn)百分比。

<圖3>:各移動通信世代手機(jī)天線設(shè)計中硬件與軟件貢獻(xiàn)比例的回顧與展望

故回到原問題并基于以上所述,對天線廠商而言,在5G的低頻段,即sub-6 GHz頻段,主要的挑戰(zhàn)(但個人認(rèn)為未必會成為“瓶頸”)是天線數(shù)量增多時所帶來隔離度、封包相關(guān)性、互擾/共存,與天線效率的問題,此時更關(guān)注的是系統(tǒng)架構(gòu)與堆疊布局上的優(yōu)化。而在5G的毫米波頻段,硬件能力的儲備需求(但同樣地未必是瓶頸)主要(但不限于)是:

(1) 毫米波天線陣列相關(guān)設(shè)計的能力﹔

(2) 相對應(yīng)的材料(如:基板及涂料)選擇與驗證的能力﹔

(3) 與系統(tǒng)外觀及結(jié)構(gòu)環(huán)境整合及優(yōu)化的能力﹔

(4) 實驗室與產(chǎn)線測試的能力﹔

(5) 相關(guān)制程實現(xiàn)工藝(包含模組與封裝)的能力﹔

此外,在軟件能力儲備方面,毫米波天線陣列波束掃描與賦形的客制化算法,或許也是天線廠家進(jìn)一步自我增值提升與加分的一站式服務(wù)的亮點與賣點 。

Miranda:很感謝黃博士在問題2精細(xì)與通透的深入淺出、圖文并茂的講解,著實讓我們瞬間豁然開朗與茅塞頓開,真是太精彩了! 而下一個問題,問題3:在5G尚未商用化的今天,作為5G天線廠家,哪些儲備是必須的?此問題來自材料廠商。

黃博士:請參見問題2的回復(fù),謝謝。

Miranda:是的,黃博士在對于問題2的答復(fù)其實已先精準(zhǔn)地且充分地包含問題3的提問,讓我們趕緊進(jìn)入問題4:5G新應(yīng)用需求的出現(xiàn),勢必帶動PCB的供應(yīng)量,那對PCB會有哪些新的要求和新的機(jī)會?此問題來自PCB廠商。

黃博士:如前述對問題2的答復(fù)與同樣地如個人今年(2017年) 6月在深圳的5G手機(jī)技術(shù)論壇上演說材料的另一附圖所示(請見下方圖4),在5G 手機(jī)的sub-6 GHz頻段,對于材料,包含板材與CMF (Color, Material, & Finishing)本質(zhì)上并無新的要求,亦即在電氣參數(shù)無跳變下,目前常用的材料亦可用于5G手機(jī)的sub-6 GHz頻段,其原因是如圖4中下方的附圖所示:現(xiàn)今常見的LTE高頻段,如B7與B41的高邊緣頻率(edge frequency)為2690 MHz,而WiFi 11a 的低邊緣頻率為5150 MHz,且已在日本商用的LTE B42 為3400 MHz至3600 MHz,而5G 的sub-6 GHz頻段主要位于3300 MHz至5000 MHz的區(qū)間,即其處于2690 MHz (LTE)與5150 MHz (WiFi 11a) 高低首尾夾擠且中間部分又有已商用的頻段(LTE B42)的區(qū)間,故在電氣參數(shù)無跳變下,5G手機(jī)的sub-6 GHz頻段可沿用現(xiàn)今已在用的板材與CMF;此外,除了前述的頻率維度外,在功率維度上,即使是5G 手機(jī)的sub-6 GHz頻段傳導(dǎo)功率提升為26 dBm,即HPUE (High-Power User Equipment),因其目前是基于TDD的制式(且目前duty cycle小于50%),故其時間均值的thermal impact不會比現(xiàn)有FDD LTE的thermal impact高;而在峰值上,其26 dBm也低于現(xiàn)有GSM 900的33 dBm,然畢竟多了5G NR (New Radio)的功率放大器(Power Amplifier),即熱源數(shù)增多了,一般而言會造成總的thermal level上升,故需略加留意板材的thermal conductivity 與thermal stability,但此熱量上升的程度對現(xiàn)今常用的PCB板材能力基本上仍可支持,故尤其是對于手機(jī)等的移動終端設(shè)備,5G sub-6 GHz頻段基本不會有新型PCB板材的需求。然而,在基站側(cè),對PCB板材在此題上述與對問題1回復(fù)中的thermal特性關(guān)注度一般會高于終端側(cè),而這可能是PCB在5G sub-6 GHz的新需求與新機(jī)會。另外,在5G高頻段,即毫米波段方面,對PCB板材的新需求可參考對于問題1與2的答復(fù)。

<圖4>:5G中sub-6 GHz頻段與目前手機(jī)天線設(shè)計的主要設(shè)計差別與分析考量

Miranda:謝謝黃博士的圖文輝映的解說,真是“語到而疑除”啊! 下一個問題,問題5是:NB-IoT與5G變革有何關(guān)系?此問題來自大專院校。

黃博士:如題2所回復(fù),物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的技術(shù)是屬于5G三大關(guān)鍵場景中mMTC的范疇。而此范疇中的MTC (Machine Type Communications)為中速物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),而NB-IoT (Narrowband-IoT)是LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) 技術(shù)的一種,其屬于低速物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),兩者雖各有特點,但也存在一定競爭關(guān)系。而在LPWAN中除了NB-IoT外,尚有LoRA (Long Range)與Sigfox;而NB-IoT是基于營運商的授權(quán)(licensed)頻段,故其較可和現(xiàn)今的蜂窩網(wǎng)絡(luò)融合演進(jìn)而達(dá)到具有較低成本與較高的安全性及可靠性的廣域物聯(lián),但LoRA 則是運用非授權(quán)頻段(unlicensed)而不經(jīng)由運營商,故其需獨立建網(wǎng),而其覆蓋與通信品質(zhì)便較不受相對應(yīng)的支持與保障;至于Sigfox,目前因不適配中國的unlincensed頻段,而尚未進(jìn)入中國。而LPWAN的技術(shù)需求,基本來自于其主要應(yīng)用的物件(如:水表、煤氣表、路燈、垃圾桶、井窖蓋、地下管道、水土山林農(nóng)田感測器等)往往具有海量、隱藏、低成本、與無人職守等特性,故是以較高的信號穿透性(如NB-IoT相比目前的GPRS或LTE基站提升20dB)以達(dá)到較廣的通信覆蓋性,且較低的功耗以能達(dá)到長期使用,及較低的成本以利應(yīng)用在低成本的目標(biāo)物件上。而目前LPWAN 中,以NB-IoT技術(shù)發(fā)展最成熟與最具規(guī)模及前景,而其主要的應(yīng)用目標(biāo)領(lǐng)域包含:公共服務(wù)與公共建設(shè)領(lǐng)域、個人與家居領(lǐng)域、工業(yè)與農(nóng)林領(lǐng)域、物流與監(jiān)管領(lǐng)域,與其他新創(chuàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域等。如前敘述問題2的答復(fù),5G的三大場景為eMBB、mMTC,與uRLLC,其中uRLLC所致的車聯(lián)網(wǎng)廣義而言也是物聯(lián)網(wǎng)的延伸應(yīng)用,故5G其實可以理解就是來自高速移動數(shù)據(jù)傳輸(即所謂的移動互聯(lián)網(wǎng))加上物聯(lián)網(wǎng)的需求,更簡言之,移動互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)可說就是5G的兩大驅(qū)動力。

Miranda:感謝黃博士對5G與物聯(lián)網(wǎng)精邃的破題與總結(jié),讓人豁然頓悟!而下一個問題,問題6 是:能簡單介紹一下Massive MIMO是一項怎樣的技術(shù)嗎?有何優(yōu)缺點?此問題來自大專院校。

黃博士:基本上,Massive MIMO = MIMO + Beam Forming,故其具有MIMO與波束賦形的特性與能力,且其最大的特色與區(qū)別(相對于現(xiàn)今技術(shù)而言)便是大規(guī)模---“Massive”此字。而Massive MIMO技術(shù)發(fā)展的起源精神與方向即是利用更多天線單元(故稱之為“大規(guī)模”:目前主流的設(shè)計有64,128,256個的天線單元數(shù)),以產(chǎn)生更多無線通道,進(jìn)而提高通道間趨近正交的程度,以降低通道間的相關(guān)性(及互相干擾)與增大信噪比,來達(dá)到更好的MIMO傳輸品質(zhì)與系統(tǒng)容量。此外,也因其天線單元數(shù)增多,故其有更強(qiáng)與更細(xì)致的波束賦形能力,亦即可有更靈活的空間復(fù)用能力,來增強(qiáng)無線信號強(qiáng)度并抑制不必要的干擾,而Massive MIMO被也稱為3D MIMO,便是因其除了在傳統(tǒng)水平維度上的波束賦形外,尚可在垂直方向進(jìn)行波束賦形故可更有效率與更高品質(zhì)地覆蓋不同高度的樓宇與樓層。

Massive MIMO在5G時代扮演著關(guān)鍵的影響技術(shù),其為5G核心技術(shù)中無線空口技術(shù)(另一類則為網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù))的重要主題,其對于5G多個場景與技術(shù)(如:廣域覆蓋、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、室內(nèi)外熱點等)皆有重要的貢獻(xiàn)。而原問題中的所謂“缺點”,個人認(rèn)為因有些層面未必是“缺點”,而是“難點”或“挑戰(zhàn)”,故個人覺得一并加上或改為“難點”或“挑戰(zhàn)”回答或許較為合適,基本而言,Massive MIMO常見的挑戰(zhàn)其實也往往是來自于其本身的“Massive”的天線單元數(shù)與其應(yīng)用的5G場景所致,如(但不限):天線單元間的耦合抑制、整體架構(gòu)復(fù)雜度、系統(tǒng)計算繁雜度、波束賦形的算法、信道狀態(tài)的監(jiān)測與校準(zhǔn)、高速移動下信號傳輸?shù)钠焚|(zhì)、體積尺寸、及開發(fā)、建造,與運維的成本等。

Miranda:謝謝黃博士,解說與剖析的相當(dāng)清晰與明白!而因為今天時間的關(guān)系,下一個問題,問題7將是我們今天最后一個問題,此問題是:未來5G的到來是否會替代無線WiFi與有線寬帶?此問題來自大專院校。

黃博士:首先,這個問題并非我個人做為一天線或微波硬件設(shè)計者的領(lǐng)域?qū)iL,但暫以個人淺見試著回復(fù)。一項新技術(shù)能否替代其他或既有的技術(shù),其中的因素很多,技術(shù)只是其中之一的維度,但還仍需要考慮商務(wù)層面(如資費,即billing)、建設(shè)與運營及維護(hù)成本層面、發(fā)展路標(biāo)及競爭策略層面,甚至是在不同地區(qū)與國家,當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境、人口聚落、人民或國家政策及法規(guī)支持與否的國情層面等。而5G主要是隸屬營運商的業(yè)務(wù)且用的是licensed頻段,故基本是需付費使用的行為(如按流量計費),且建造與運維5G基站的成本較高;而WiFi是運用ISM (Industrial, Scientific, and Medical)的unlicensed頻段,故基本使用此頻段是免付費的行為(除了相關(guān)硬件與網(wǎng)絡(luò)搭設(shè)的費用),且其部署較5G基站為易,建造與運維成本較低,故兩者在許多層面上的特點與考量是不同的,而基于用戶的使用行為與意向,兩者往往呈現(xiàn)互補(bǔ)卻又競爭的態(tài)勢,就如現(xiàn)今的LTE與WiFi的場景般。而當(dāng)移動通信逐漸由4G跨入5G的過程中,WiFi的技術(shù)也持續(xù)演進(jìn)并且日益普及,以提供用戶更高的傳輸速率,如802.11ad (或稱WiGig)。基于上述,故個人認(rèn)為,5G與WiFi應(yīng)仍會共存與繼續(xù)演進(jìn)。

至于5G與有線寬帶的比較,同上理,也是多個因素的綜合考量,除了類似前述的商業(yè)與收費對比外,而個人淺見認(rèn)為,這基本上更多的是有線與無線傳輸?shù)挠懻摚芯€寬帶中的光纖傳輸帶寬是大于5G無線傳輸?shù)?尤其是5G的sub-6 GHz頻段),且有線寬帶的穩(wěn)定性與可靠性更高,故其更適合更高解析度如4K、8K的實時影像傳輸(即5G與有線寬帶兩者的使用場景仍有所差異),但無線傳輸?shù)母采w性可支持用戶使用時的更高靈活性與便利性(除了覆蓋或遮蔽的盲區(qū))而往往也可有助減少有線布線覆蓋的比例,故此兩者某種程度而言同樣地亦是有競爭也有互補(bǔ),故個人淺見5G與有線寬帶短期內(nèi)仍會相互共存。

龍誼電子研發(fā)總監(jiān)Miranda:哇!今天真的非常感謝黃奐衢博士的深入細(xì)致與全局系統(tǒng)性的專業(yè)解答。不同于以往的人物專訪,黃博士講解與分析的邏輯清晰明確,復(fù)雜的物理現(xiàn)象與理論在他的講解中立即變得異常簡單與自然,猶如回到學(xué)校上了一堂生動、通透,而珍貴的物理課。個人在PCB材料研究數(shù)年,很多的疑問在黃博士的指點與解說下,當(dāng)下便豁然開朗,跳脫窠臼!非常希望后續(xù)能有更多的機(jī)會能再次邀請到黃博士為我們答疑甚至授課培訓(xùn)。

此次個人整理的內(nèi)容,也希望能有助微波射頻網(wǎng)的朋友,基于此次的時間限制,若有其他有興趣的主題與問題,也請聯(lián)系微波射頻網(wǎng),謝謝大家!

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號