“兩院院士”是對中國科學(xué)院院士和中國工程院院士的統(tǒng)稱,是國家設(shè)立的科學(xué)技術(shù)和工程科學(xué)技術(shù)方面的最高學(xué)術(shù)稱號,是我國學(xué)術(shù)界給予科學(xué)家的最高榮譽稱號,他們是各自領(lǐng)域內(nèi)頂尖的資深專家。

2019年11月22日,中國科學(xué)院發(fā)布《關(guān)于公布2019年中國科學(xué)院院士增選當選院士名單的公告》,揭曉2019年新增的64名中國科學(xué)院院士和20名中國科學(xué)院外籍院士名單。同日中國工程院公布2019年院士增選結(jié)果,共選舉產(chǎn)生75位院士和29位外籍院士。

微波射頻、無線通信、雷達、電磁兼容、電磁學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域也有不少的的專家是院士,今年也新增5名院士。

2019新增院士

東南大學(xué)崔鐵軍教授 2019年當選中國科學(xué)院院士

崔鐵軍,東南大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院教授、博導(dǎo),教育部“長江學(xué)者獎勵計劃”特聘教授,2003年獲得國家杰出青年科學(xué)基金。

崔鐵軍教授對超材料進行了系統(tǒng)性研究,創(chuàng)造性地提出用數(shù)字編碼表征超材料的新思想及控制電磁波的新方法,實現(xiàn)了數(shù)字編碼和可編程超材料,能實時操控電磁波和編碼信息,開創(chuàng)了信息超材料新方向。首次從微波傳輸線的角度研究表面等離激元(SPP)超材料,發(fā)明了一種超薄、柔性、條帶式SPP傳輸線。與傳統(tǒng)微帶線相比,其傳輸特性可定制,并可顯著降低傳輸線間的互耦和干擾。研制出一系列SPP無源器件和有源器件,開辟了基于SPP傳輸線的微波技術(shù)新方向。在傳統(tǒng)超材料領(lǐng)域,實現(xiàn)了寬帶、低損耗超材料的快速準確設(shè)計,在國際上率先實驗驗證了“電磁黑洞”和三維寬帶“隱身斗篷”等物理現(xiàn)象,解決了超材料在某些國防應(yīng)用中的瓶頸問題,并應(yīng)用于中國航天、航空、船舶等部門武器裝備的研制。

崔鐵軍教授在Science、Nature子刊、美國科學(xué)院院刊和PRL等發(fā)表相關(guān)論文400余篇,出版專著3部,論文被SCI正面他引1萬余次,授權(quán)國家發(fā)明專利63項;作為第一完成人獲2014年國家自然科學(xué)二等獎、2018年國家自然科學(xué)二等獎、2016年軍隊科學(xué)技術(shù)進步一等獎及2011年教育部自然科學(xué)一等獎。

中國科學(xué)院電工研究所研究員王秋良 2019年當選中國科學(xué)院院士

王秋良研究員是強電磁工程與技術(shù)領(lǐng)域?qū)<摇?999年入選中國科學(xué)院“百人計劃”,2009年成為國家杰出青年基金獲得者,2016年入選國家“萬人計劃”。

王秋良長期從事高磁場超導(dǎo)磁體科學(xué)研究,重點涉及復(fù)雜電磁結(jié)構(gòu)的極高磁場超導(dǎo)磁體基礎(chǔ)科學(xué)與技術(shù)問題,解決了在特種科學(xué)儀器等國家重大需求方面的科學(xué)與技術(shù)問題,取得了一系列創(chuàng)新的科學(xué)研究成果。建立了復(fù)雜電磁結(jié)構(gòu)特殊冷卻方式超導(dǎo)磁體的理論體系,獲得了實際工程應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。

近年來,王秋良以第一完成人獲得了包括國家級以及省部的科學(xué)技術(shù)獎勵6項。現(xiàn)任中國電機工程學(xué)會高級會員,中國電工技術(shù)學(xué)會高級會員,IEEE Members會員,美國MIT物理系客座教授,ICE/TC90工作組成員,國家863計劃專家組成員和咨詢專家。在國際知名雜志和國內(nèi)核心期刊上發(fā)表論文共233篇,其中SCI收錄有92篇,EI收錄有123,CSCD收錄62篇。國家發(fā)明專利78項,授權(quán)專利35項。論文他引354次。承擔(dān)多項國家自然科學(xué)基金、863高技術(shù)計劃、973基礎(chǔ)研究計劃、科技部支撐計劃,財政部重大專項、重大國際合作以及橫向等項目,兼任國家大科學(xué)工程“穩(wěn)態(tài)強磁場”一級課題負責(zé)人。

北京航空航天大學(xué)蘇東林教授 2019年當選中國工程院院士

蘇東林,女,1960年3月生,漢族,北京市人。北京航空航天大學(xué)本科、碩士、博士,美國加州大學(xué)洛杉磯分校訪問學(xué)者,電子信息工程學(xué)院教授,北航電磁兼容技術(shù)研究所所長, “智能系統(tǒng)與裝備電磁環(huán)境效應(yīng)工業(yè)和信息化部重點實驗室”主任。近30年主講本科生專業(yè)基礎(chǔ)課《電磁場理論》,提議設(shè)立電磁兼容與電磁環(huán)境二級學(xué)科,已為相關(guān)領(lǐng)域培養(yǎng)了100多位博士碩士研究生。創(chuàng)建了行業(yè)電磁兼容專業(yè)培訓(xùn)基地,參訓(xùn)人員達數(shù)千人次。

長期從事電磁兼容理論和工程應(yīng)用研究,先后主持完成了30多項重大裝備電磁兼容工程任務(wù)。以第一完成人獲國家技術(shù)發(fā)明一等獎1項、國家科技進步二等獎2項;授權(quán)發(fā)明專利38項,學(xué)術(shù)論文72篇。享受國務(wù)院政府津貼,獲全國巾幗建功標兵、全國五一勞動獎?wù)隆⒈本┦懈咝?yōu)秀青年骨干教師等稱號。擔(dān)任中國電子學(xué)會電磁環(huán)境效應(yīng)專家委員會主任委員,中國電子學(xué)會天線分會副主任委員, 以及IEEE-AP北京分會主席、URSI-B中國分會主席等。

國防科技大學(xué)姚富強教授 2019年當選中國工程院院士

通信抗干擾技術(shù)領(lǐng)域?qū)<摇揽萍即髮W(xué)第六十三所研究員,博士生導(dǎo)師。1957年5月出生于安徽樅陽,1982年畢業(yè)于原海軍高級電子工程專科學(xué)校雷達工程專業(yè),1993年獲西安電子科技大學(xué)通信與電子系統(tǒng)專業(yè)博士學(xué)位。全國創(chuàng)新爭先獎獎狀表彰對象,全國優(yōu)秀科技工作者,軍隊杰出專業(yè)技術(shù)人才獎獲得者,軍隊科技領(lǐng)軍人才。

長期從事通信抗干擾技術(shù)研究與工程實踐,為通信抗干擾的工程科技發(fā)展和我軍通信裝備建設(shè)做出突出貢獻。曾獲國家科技進步二等獎3項,軍隊科技進步一等獎6項,中國指揮與控制學(xué)會科技進步一等獎1項。

中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)校長王金龍 2019年當選中國工程院院士

王金龍,1963 年1 月出生于河北海興,1979 年9 月入伍,少將軍銜,無線通信領(lǐng)域?qū)<遥瑖叶滩ㄍㄐ殴こ碳夹g(shù)研究中心主任,黨的十九大代表,中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)校長、教授、博士生導(dǎo)師。

王金龍長期致力于短波通信領(lǐng)域數(shù)據(jù)傳輸、抗干擾和頻譜認知理論與方法研究,帶領(lǐng)團隊取得了一大批具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性成果,實現(xiàn)了我國短波通信從跟蹤學(xué)習(xí)、并行發(fā)展到自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變,達到國際先進水平。針對短波信道多徑時延大、信號衰落嚴重導(dǎo)致的可靠傳輸困難問題,揭示了短波時變色散信道的傳輸特性和最佳接收機理,實現(xiàn)了我國短波通信從模擬到數(shù)字、從窄帶到寬帶、從低速到高速的整體性技術(shù)突破。主持完成國家和軍隊重大科研項目10 余項,在IEEE 期刊發(fā)表論文51 篇,入選ESI 高被引論文6 篇,獲授權(quán)國家和國防發(fā)明專利37 項,形成IEEE 國際標準化提案5 項。先后獲國家級教學(xué)成果一等獎1 項,國家科技進步二等獎2 項,軍隊科技進步一等獎5 項,入選國家百千萬人才工程第一層次培養(yǎng)對象、江蘇省"333 高層次人才培養(yǎng)工程" 第一層次培養(yǎng)對象,被評為國家有突出貢獻的中青年專家、全國優(yōu)秀教師、全國優(yōu)秀科技工作者、軍隊高層次科技領(lǐng)軍人才。

歷屆院士

中國微波之父 林為干先生

林為干先生是我國電磁場與微波技術(shù)學(xué)科的主要奠基人、新中國50年重大貢獻科學(xué)家之一。從教60多年來,為我國電子學(xué)特別是電磁場與微波技術(shù)學(xué)科的發(fā)展培養(yǎng)了一批杰出人才,曾是新中國培養(yǎng)博士生最多的導(dǎo)師之一,被國內(nèi)外同行尊稱為“中國微波之父”。

林為干先生1919年10月20日出生于廣東省臺山縣。1939年7月畢業(yè)于清華大學(xué),獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1945年9月赴美求學(xué),1951年3月畢業(yè)于美國加州大學(xué)伯克利分校,獲博士學(xué)位。1951年9月回國,先后任教于嶺南大學(xué)、中山大學(xué)、華南工學(xué)院(現(xiàn)華南理工大學(xué))。曾參與成都電訊工程學(xué)院(現(xiàn)電子科技大學(xué))籌建,并于1957年12月到成都電訊工程學(xué)院執(zhí)教至今,1958年2月任院長助理,1981年2月至1984年7月任副院長。

林為干先生長期致力于微波科學(xué)技術(shù)研究,在閉合場理論、開放場理論和鏡像理論方面作出了卓越貢獻,出版著作四部,發(fā)表重要學(xué)術(shù)論文300多篇。林為干先生1978年參加全國科學(xué)大會,獲科學(xué)大會科學(xué)研究成果獎,并獲“在科學(xué)技術(shù)工作中作出重大貢獻的先進工作者”稱號;1980年當選中國科學(xué)院技術(shù)科學(xué)部委員(中科院院士);1987年獲國家自然科學(xué)三等獎;1999年獲何梁何利科技進步獎。林為干先生是美國加州大學(xué)伯克利分校等多所著名高校的客座教授,2003年被美國伊利諾伊理工學(xué)院授予名譽博士學(xué)位。

中國太赫茲之父 劉盛綱 中科院院士

中國太赫茲之父,劉盛綱。中科院院士,2016年,國際紅外毫米波太赫茲學(xué)會將該領(lǐng)域的最高獎——特別貢獻獎授予劉院士,以表彰他的杰出成就。經(jīng)過20多年的持續(xù)攻關(guān),他使我國的太赫茲研究從“一張白紙”一躍成為世界領(lǐng)先。

從事通信工程科研與教學(xué)60多年、培養(yǎng)出80多位博士的通信專家,李樂民。工程院院士,首次提出采用雙邊橫向濾波、判決反饋濾波等多種結(jié)構(gòu)抑制干擾的方法,主持研制出我國第一臺“載波話路用9600比特/秒高速數(shù)傳機”。

毫米波著名專家 孫忠良院士

孫忠良院士,1936年8月26日生于上海市,1955年考入南京工學(xué)院(今東南大學(xué))無線電工程系,1960年本科畢業(yè)并留校任教,1978年晉升為講師,1983年晉升為副教授,1987年晉升為教授,2001年當選為中國工程院院士。1991年至2003年任東南大學(xué)毫米波國家重點實驗室主任、東南大學(xué)電磁場與微波學(xué)科負責(zé)人。

孫忠良院士為毫米波技術(shù)領(lǐng)域的著名專家,解決了毫米波領(lǐng)域中的一系列難題,為我國毫米波技術(shù)的工程應(yīng)用和國防應(yīng)用做出了杰出的貢獻。曾完成毫米波體效應(yīng)振蕩器系列等重大研究項目,取得了許多有影響的重大成果;他提出的體效應(yīng)諧波模式振蕩器的工作原理,被國內(nèi)外學(xué)術(shù)界廣泛接受和推廣,介質(zhì)諧振器基波穩(wěn)頻諧波輸出集成震蕩器、三毫米諧波功率合成電路、毫米波分諧波注入鎖定等技術(shù),突破八毫米混合集成前端的電磁理論、電路設(shè)計和結(jié)構(gòu)工藝等關(guān)鍵。近年來他著重進行亞毫米波新技術(shù)的研究,曾擔(dān)任國防973項目首席科學(xué)家,總裝科技委兼職委員,總裝某專家組專家。先后獲得國家科技進步一等獎,省部委科技進步一、二等獎共六項。

上海交通大學(xué)毛軍發(fā) 2017年當選中國科學(xué)院院士

毛軍發(fā),男,湖南邵陽人,1965年8月出生,電磁場與微波技術(shù)專家。1985年在國防科技大學(xué)獲學(xué)士學(xué)位,1988年在中國科學(xué)院上海原子核研究所獲碩士學(xué)位,1992年在上海交通大學(xué)獲博士學(xué)位,留校工作至今。1994年-1996年在香港中文大學(xué)和美國加州大學(xué)伯克利分校作博士后研究。現(xiàn)任上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院院長、講席教授。毛軍發(fā)是教育部“長江學(xué)者獎勵計劃”特聘教授和創(chuàng)新團隊學(xué)術(shù)帶頭人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者,國家自然科學(xué)基金委創(chuàng)新研究群體帶頭人,973首席科學(xué)家,中國電子學(xué)會會士、微波分會副主任委員,IEEE Fellow,2015 IEEE Fellow Committee Member。毛軍發(fā)長期從事高速電路互連與封裝、微波射頻電路與系統(tǒng)以及電磁兼容等領(lǐng)域研究,先后獲國家自然科學(xué)二等獎、國家技術(shù)發(fā)明二等獎、國家科技進步二等獎各1項。已發(fā)表400多篇學(xué)術(shù)論文,包括IEEE 刊物論文110多篇,獲授權(quán)發(fā)明專利30項。

西安電子科技大學(xué)郝躍教授 2013年當選中國科學(xué)院院士

中國科學(xué)院院士,西安電子科技大學(xué)副校長,博士生導(dǎo)師。1958年3月生于重慶市,1982年畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)半導(dǎo)體物理與器件專業(yè),1991年在西安交通大學(xué)計算數(shù)學(xué)專業(yè)獲博士學(xué)位;國際IEEE學(xué)會高級會員,中國電子學(xué)會常務(wù)理事,陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席,陜西省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事長。國家中長期規(guī)劃綱要“核心電子器件、高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”科技重大專項實施專家組組長,總裝備部微電子技術(shù)專家組組長,國家電子信息科學(xué)與工程專業(yè)指導(dǎo)委員會副主任委員。第九、第十屆全國政協(xié)委員和第十一屆全國人大代表,2013年11月當選中國科學(xué)院院士。

郝躍長期從事新型寬禁帶半導(dǎo)體材料和器件、微納米半導(dǎo)體器件與高可靠集成電路等方面的科學(xué)研究與人才培養(yǎng),是國家重大基礎(chǔ)研究(973)計劃項目首席科學(xué)家、國家有突出貢獻的中青年專家和微電子技術(shù)領(lǐng)域的著名專家。他在氮化鎵∕碳化硅第三代(寬禁帶)半導(dǎo)體功能材料和微波器件、半導(dǎo)體短波長光電材料與器件研究和推廣、微納米CMOS器件可靠性與失效機理研究等方面取得了系統(tǒng)的創(chuàng)新成果。

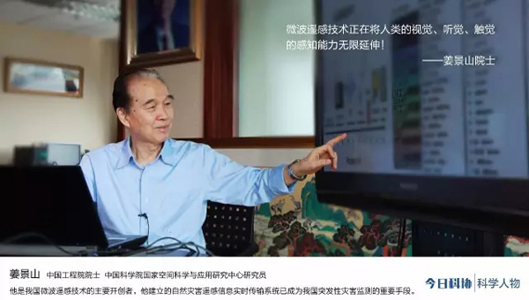

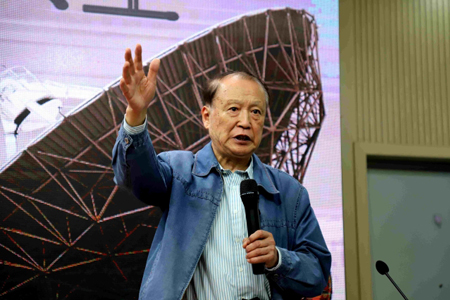

姜景山院士:五十年專注微波遙感技術(shù)的領(lǐng)航者

姜景山院士是我國微波遙感技術(shù)的主要開創(chuàng)者,他提出和建立的自然災(zāi)害遙感信息實時傳輸系統(tǒng)已成為我國突發(fā)性災(zāi)害監(jiān)測的重要手段。長期從事、領(lǐng)導(dǎo)火箭、衛(wèi)星測控研究。率先提出并實現(xiàn)用遙感、通信等技術(shù)建立對自然災(zāi)害實進監(jiān)測系統(tǒng),首次提出并實現(xiàn)全天候?qū)崟r環(huán)境檢測系統(tǒng)。領(lǐng)導(dǎo)建立了中國第一架高空機載遙感實用系統(tǒng)。

1991年出任我國載人航天應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)論證組副組長,載人航天應(yīng)用系統(tǒng)副總指揮兼“神州四號”主載荷-多模態(tài)微波遙感系統(tǒng)主任設(shè)計師,在該系統(tǒng)中首次采用多模態(tài)機制,首次實現(xiàn)筆形波束散射計海洋風(fēng)場測量新機理。該系統(tǒng)2002年12月發(fā)射成功并運行正常,獲取了大量有效數(shù)據(jù) ,實現(xiàn)了我國航天微波遙感零的突破,推動了我國微波遙感衛(wèi)星的發(fā)展。

先后獲國家科技進步一等獎、二等獎,部委特等及“國家載人航天突出貢獻”獎?wù)碌雀鞣N獎勵15項,發(fā)表專著、論文100余篇,被評為有突出貢獻專家。并任中國科學(xué)院空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心學(xué)術(shù)委員會主任、國際歐亞科學(xué)院院士、國際CO-SPAR中國委員會委員,中國探月工程副總設(shè)計師,863航天領(lǐng)域?qū)<椅瘑T會顧問等職。

微波遙感專家 中國科學(xué)院院士、復(fù)旦大學(xué)金亞秋教授

電磁波物理與空間遙感信息科學(xué)家,中國科學(xué)院院士,發(fā)展中國家科學(xué)院院士,國際宇航科學(xué)院院士, IEEE會士。1970年畢業(yè)于北京大學(xué)、獲美國麻省理工學(xué)院(MIT)電氣工程與計算機科學(xué)系(EECS)科學(xué)碩士(MS 1982)、電氣工程師(EE 1983)、博士(PhD 1985)學(xué)位。現(xiàn)任IEEE GRSS AdCom委員、IEEE Fellow評選委員會主席(GRSS)、IEEE GRS杰出演講者、IEEE Access、IEEE T GRS副主編。國家973首席科學(xué)家,國家級有突出貢獻的中青年科技專家,全國優(yōu)秀科技工作者,上海市勞模。獲IEEE GRSS杰出成就獎,國家自然科學(xué)獎二等獎、三等獎,上海市科技功臣獎,光華科技獎一等獎,國家圖書獎,三次教育部自然科學(xué)獎一等獎,IEEE GRSS教育獎等。主要研究領(lǐng)域為電磁波散射輻射傳輸、空間微波遙感信息、復(fù)雜系統(tǒng)計算電磁學(xué)和環(huán)境目標智能識別,隨著我國在空間科學(xué)和空間遙感技術(shù)的長足進展,特別是在神舟四號、嫦娥探月一號、風(fēng)云3號氣象衛(wèi)星、海洋2號衛(wèi)星等都載有微波遙感器,金亞秋院士為此都做出過貢獻。依據(jù)他建立的月層輻射模型,從嫦娥一號微波輻射觀測數(shù)據(jù),在世界上第一次獲得了全月球的月壤厚度和月球氮3估算等;在國內(nèi)外已發(fā)表650多篇學(xué)術(shù)論文、14本中英文專著與文集, 被引用2000多次。

雷達專家 中國工程院院士毛二可

毛二可,男,生于1934年1月。1956年在華北大學(xué)工學(xué)院(現(xiàn)為北京理工大學(xué))雷達專業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位,北京理工大學(xué)信息與通信工程學(xué)科教授、博士生導(dǎo)師。1995年當選為中國工程院院士。

主要從事雷達系統(tǒng)及其信號處理領(lǐng)域的研究,在雷達雜波抑制和新體制雷達方面取得重大科研成果,對我國動目標顯示、動目標檢測技術(shù)、合成寬帶脈沖多普勒雷達體制做出了重大貢獻。承擔(dān)了包括國家重大基礎(chǔ)預(yù)研973計劃項目、863計劃課題在內(nèi)的30多項重點科研任務(wù)。曾獲國家技術(shù)發(fā)明一等獎1項、國家技術(shù)發(fā)明二等獎2項、國家技術(shù)發(fā)明三等獎2項、國家技術(shù)發(fā)明四等獎1項。發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇,其中被SCI和EI收錄60余篇。獲發(fā)明專利授權(quán)20余項。2001年獲何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進步獎。

曾任原總裝備部科技委兼職委員、原總裝備部多個技術(shù)專業(yè)組專家、北京電子學(xué)會常務(wù)理事,現(xiàn)任空軍科學(xué)技術(shù)與人才培養(yǎng)顧問、北京理工大學(xué)學(xué)術(shù)委員會委員、中國大百科全書(第三版)雷達與聲納分支主編、IET高級會士。

獲得國務(wù)院政府特殊津貼、1984年國家有突出貢獻中青年專家、北京市優(yōu)秀教師獎。所領(lǐng)導(dǎo)團隊先后獲得“全國先進科研集體”、“國防科技工業(yè)優(yōu)秀科技創(chuàng)新團隊”、“全國教育系統(tǒng)先進集體”、2015年首屆“國防科技創(chuàng)新團隊獎”等榮譽。

著名雷達研究專家 賁德院士

賁德教授是著名雷達研究專家,現(xiàn)任14所科學(xué)技術(shù)協(xié)會主席、科技委副主任。長期從事雷達系統(tǒng)的研究與設(shè)計工作。六十年代中期開始從事相控陣雷達課題研究。七十年代初承擔(dān)了我國第一部大型相控陣雷達的研制任務(wù),為突破相控陣體制,掌握相控陣技術(shù)這一尖端項目做出了突出貢獻。八十年代初擔(dān)任研制機載脈沖多普勒(PD)火控雷達的總設(shè)計師,突破了PD關(guān)鍵技術(shù),主持完成了雷達工程設(shè)計,解決了工程難題,是雷達領(lǐng)域中的重大成果。先后獲得電子部科技成果特等獎兩次,國家科學(xué)技術(shù)進步一等獎一次,并榮獲光華基金特等獎及南京市第二屆十大科技之星稱號。2001年當選為中國工程院院士。

雷達技術(shù)專家 中國科學(xué)院院士保錚教授

電子學(xué)家,中國科學(xué)院院士,西安電子科技大學(xué)教授,歷任教研室副主任、系主任、副院長,西安電子科技大學(xué)原校長。曾任國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員,國家自然科學(xué)基金委員會評審組成員,國家杰出青年科學(xué)基金委員會委員,陜西省科協(xié)副主席。現(xiàn)任雷達信號處理國家重點實驗室學(xué)術(shù)委員會主任,信息產(chǎn)業(yè)部電子科技委員會顧問,解放軍總裝備部科技委員會顧問,空軍科技發(fā)展與人才培養(yǎng)顧問。

保錚1927年生于江蘇省南通市,1953年畢業(yè)于解放軍通信學(xué)院(現(xiàn)西安電子科技大學(xué))雷達系,并留校任教至今。從畢業(yè)之日起他就與雷達結(jié)下不解之緣,一生都在做著雷達的夢。

保錚一直從事雷達與信號處理的科研和教學(xué)工作,他的十多項主要科研成果中,獲全國科學(xué)大會獎1項,國家科技進步二、三等獎各1項,省部級科技進步一等獎6項。早期著有《數(shù)字技術(shù)在雷達中的應(yīng)用》、《脈沖技術(shù)基礎(chǔ)》等,近年來合著有《非平穩(wěn)信號分析與處理》(1999年獲全國優(yōu)秀科技圖書二等獎)、《通信信號處理》(2001年獲全國優(yōu)秀科技圖書二等獎)、《雷達成像技術(shù)》(2005年)。

雷達技術(shù)專家 中國科學(xué)院院士王永良教授

王永良教授,空軍預(yù)警學(xué)院科研部副部長兼武器系統(tǒng)與兵器應(yīng)用實驗室主任,博士生導(dǎo)師。1965年生于浙江嘉興市,1987年考入我校攻讀電磁場與微波技術(shù)碩士,1990年師從保錚院士攻讀信號與信息處理博士,1994年進入清華大學(xué)從事博士后研究,1996年入職中國人民解放軍空軍雷達學(xué)院(現(xiàn)中國人民解放軍空軍預(yù)警學(xué)院)。

王永良教授一直致力于某國防前沿課題研究,碩博期間,研究方向主要為雷達信號、空時二維自適應(yīng)處理理論等。發(fā)表具有較高學(xué)術(shù)價值論文90多篇,其中許多論文在IEEE匯刊、IEE匯刊、IEE快報等國外著名刊物與IEEE主辦的國際會議以及《中國科學(xué)》、《電子學(xué)報》等國內(nèi)核心期刊上發(fā)表,有30多篇被收入國際權(quán)威三大索引。其撰寫的學(xué)術(shù)專著填補了國內(nèi)該領(lǐng)域空白,完成高層次的科研項目近10個,獲省部級科技進步獎。其研究工作得到了空時自適應(yīng)信號處理(STAP)的鼻祖、美國著名科學(xué)家I.S.Reed教授,著名雷達專家、德國國防研究所的R.Klemm博士以及英國《IEE雷達、聲納、導(dǎo)航》雜志的主編H.Griffiths教授等國內(nèi)外同行專家的高度評價。

2015年當選中國科學(xué)院信息技術(shù)科學(xué)部院士。

楊小牛院士

楊小牛,1982年畢業(yè)于西安電子科技大學(xué)通信工程系,獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,1988年西安電子科技大學(xué)通信工程學(xué)院通信與電子系統(tǒng)工學(xué)碩士學(xué)位。現(xiàn)為中國工程院院士,中國電子科技集團公司首席科學(xué)家,浙江省特級專家,全國先進工作者。主要從事通信信號處理與分析,軟件無線電等科研工作,承擔(dān)多項國家重點科研任務(wù),并獲國家科技進步一等獎1次,部級科技進步一等獎1次、二等獎2次,光華科技基金三等獎1次。他同時任中國電子學(xué)會電子對抗分會副主任委員、總裝備部電子對抗專業(yè)組專家成員、總裝備部科技委兼職委員、通信信息控制和安全技術(shù)重點實驗室學(xué)術(shù)委員會主任委員、電子信息控制重點實驗室學(xué)術(shù)委員會委員、中國電子學(xué)會會士。

由于篇幅有限本文僅列出部分微波射頻領(lǐng)域的院士專家,歡迎大家通過留言補充。

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號

粵公網(wǎng)安備 44030902003195號