太赫茲波通常指頻率處于0.1THz到10THz的電磁波。由于波段獨特,太赫茲波在多各領域具有應用潛力,但如何產生可調諧的強太赫茲輻射源是一個長期存在的難題。近三十年的研究表明,等離子體可以把強激光轉化成強太赫茲輻射源。其中,2000年提出的“雙色場方案”,由于轉換效率高和技術簡單等優點,得到最為廣泛的關注。在雙色場方案中,一束常規的800nm激光穿過一塊倍頻晶體產生的400nm激光,后者與剩余的800nm激光混合,在大氣中就能產生MV/cm的強太赫茲波。該方案自提出以來,其物理機制一直存在著爭議,存在等離子體電流模型和非線性光學的多波混頻兩種不同的理論模型。同時,在所有的實驗中,兩束模型的激光波長比始終固定在2:1,是否能夠將其推廣至其它波長比尚不清晰。

中國科學院物理研究所、北京凝聚態物理國家研究中心光物理重點實驗室L05組王偉民、李玉同和上海交通大學盛政明等人針對以上問題進行了理論和實驗研究。2013年,他們首次從理論上預測了雙色場方案可以推廣到4:1、6:1等波長比。2017年,他們后續的理論工作進一步預測雙色場方案可以推廣到波長比為2n:1、(n+0.5):1系列(n為正整數)。基于上述理論工作,王偉民與首都師范大學張亮亮、張巖實驗團隊合作,首次在實驗上證實了理論預測,演示了雙色場方案在波長比為4:1和3:2時,也能夠有效地產生太赫茲波。實驗上還觀察到,太赫茲波的偏振可以通過旋轉較長波長激光的偏振進行調節,但是旋轉較短波長激光的偏振時,該偏振調節方法失效;取不同的激光波長比時,太赫茲波能量滿足相似的定標率。這些現象與多波混頻理論模型給出的關于介電張量對稱性、不同波長比條件下太赫茲波能量具有不同的定標率等預測相矛盾。相反地,以上兩個實驗結果與王偉民等人的等離子體電流模型結果一致:太赫茲波橢圓偏振率正比于(λ長/λ短)4;在不同波長比條件下,太赫茲波能量滿足相似的定標率,并在激光強度比較低的情況下滿足線性定標率。該系列工作進一步證實了其物理機制應主要歸結為等離子體電流模型,對基于“雙色場方案”的太赫茲輻射產生和調控具有重要指導意義。

相關研究成果發表在Phys. Rev. Lett.和Phys. Rev. A/E上。該研究得到了國家自然科學基金委、國家重點基礎研究計劃、中科院戰略性先導科技專項、教育部激光聚變科學與應用協同創新中心等的資助。

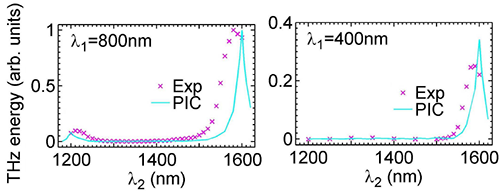

圖1.左圖中第一束激光波長為800nm,第二束激光波長在1200nm到1600nm間變化,發現太赫茲波能量峰值出現在1200nm和1600nm附近(波長比為3:2和2:1);右圖中第一束激光波長為400nm,當第二束激光波長為1600nm時,出現太赫茲波能量峰值,對應的波長比為4:1。在兩幅圖中“x”點為實驗結果,實線為KLAPS粒子模擬(PIC)結果

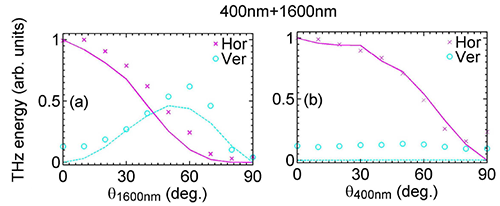

圖2.雙色場方案中采用400nm和1600nm激光組合,兩束激光初始偏振均在水平方向上,然后分別旋轉1600nm激光的偏振(左圖)和400nm激光的偏振(右圖),讓其具有豎直方向的分量。在左圖中隨著1600nm激光的旋轉角從0增加到90度,太赫茲波水平分量逐漸減小,豎直分量先增加再較小;在右圖中隨著400nm激光的旋轉角從0增加到90度,太赫茲波豎直分量始終處于很低的水平。此實驗結果與根據等離子體電流模型預測的太赫茲波橢圓偏振率正比于(λ長/λ短)4相符。在兩幅圖中“o”點為實驗結果,實線為KLAPS粒子模擬(PIC)結果

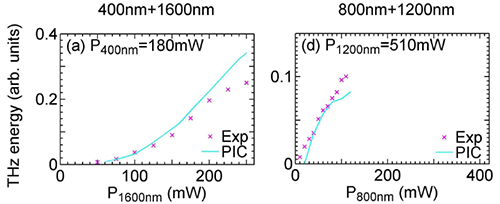

圖3.太赫茲波能量?THz隨激光峰值功率的變化,左圖中激光波長比為4:1,右圖中波長比為3:2。根據多波混頻理論的預測,左圖中?THz應該正比于(P1600nm)4,右圖中?THz應該正比于(P800nm)2,實驗結果不符合這些定標率。當激光功率比較低時(曲線的開始階段),在不同波長比情形均滿足線性定標率,這與根據等離子體電流模型預測一致。在兩幅圖中“x”點為實驗結果,實線為KLAPS粒子模擬(PIC)結果

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號