近日,由美國哈佛-史密松森天體物理中心、澳大利亞西澳大學、韓國天文與空間科學研究所、中國科學院上海天文臺等全球20個研究機構組成的國際天文學團隊,驗證了名為“頻率相位傳遞”的技術。這一技術通過改正地球大氣擾動效應,提升了事件視界望遠鏡對極暗弱黑洞的觀測能力,為下一代黑洞成像技術開辟了新道路。

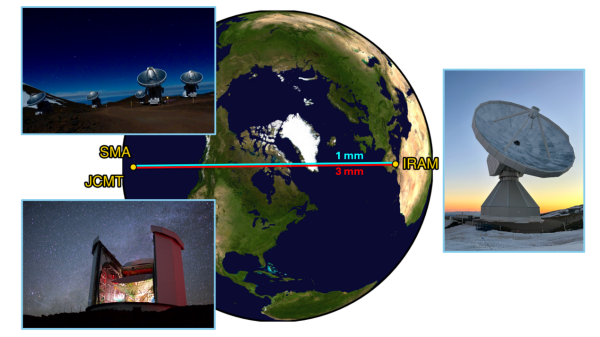

該團隊聯合位于西班牙內華達山脈韋萊塔峰的IRAM 30米射電望遠鏡、美國夏威夷莫納克亞山的詹姆斯·克拉克·麥克斯韋望遠鏡及亞毫米波陣列3臺望遠鏡,證實了利用同一時刻的3毫米波段的大氣測量數據可提升1毫米波段觀測質量。該團隊首次在目前最短的1毫米波段、距離達到地球直徑的基線上驗證了頻率相位傳遞技術的可行性。目前,該技術現已開始在事件視界望遠鏡合作的觀測臺站部署,并有望為未來觀測更暗弱的黑洞及其他天體提供技術支撐。

此前,上海天文臺利用頻率相位傳遞技術和更進一步的源頻相位參考技術,通過美國VLBI陣列在長毫米波段觀測驗證,獲得多項科學觀測成果。此外,上海天文臺團隊牽頭撰寫了基于頻率相位傳遞技術的下一代事件視界望遠鏡科學觀測白皮書。當前,上海天文臺正在推進天馬望遠鏡長毫米波三頻接收機的研制,預計2025年完成并加入全球多波段聯測。

頻率相位傳遞技術的驗證成功,有望推動全球事件視界望遠鏡陣列加速部署多波段同時觀測設備。

相關研究成果發表在《天文學雜志》(The Astronomical Journal)上。

參與FPT技術驗證的三臺望遠鏡(陣):西班牙IRAM 30米望遠鏡(右)、夏威夷亞毫米波陣列(左上)與詹姆斯·克拉克·麥克斯韋望遠鏡 (左下)。三臺站觀測數據的干涉條紋分別在上海天文臺和美國哈斯塔克天文臺同時處理獲得。圖片由哈佛-史密松森天體物理中心提供。

粵公網安備 44030902003195號

粵公網安備 44030902003195號